2025年9月2日,Yann LeCun在他的領英頁面上發布了一段文字,這段文字雖然沒有指名道姓,但其指向性非常明確。

他寫道:“嘿,AI領域的記者和專家們。并非每個從事AI工作的人都是‘研究員’。” 他接著定義了他心目中研究員的標準:他們傾向于公開發表至少一部分研究成果,并開源一部分代碼;他們通過論文和開源代碼對其他研究者和技術社區產生影響,這可以從谷歌學術的引用數和H指數上看出來;他們通常擁有一個與AI相關領域的博士學位;他們在研究生期間就發表論文,并在參加工作后繼續發表。如果他們停止了發表,他們就變成了工程師或者管理者。

LeCun繼續寫道:“正如我之前帖子中指出的,研究和工程/產品開發是兩種不同的活動,有著不同的動機、不同的激勵機制和不同的操作模式。有些人兩者都能做,有些人只能做其一。相當多的人在職業生涯中從研究轉向工程或管理(反向的情況比較少見)。但簡單來說,研究員的衡量標準是他們的智力影響,工程師的衡量標準是他們的產品影響。兩者對于科學和技術的進步都是必需的。”

這段話雖然有點繞,但是不難看出Yann LeCun在暗諷,智力水平高的才能當研究者,智力水平低的是管理者,而且作為AI行業的研究者,還要具備一個博士學位。楊立昆那番意有所指的話,可能是緣于一次當面沖突。

早些時候,Meta AI的首席科學家Yann LeCun正在發言,他對一項激進的人工智能開發計劃表達了系統性的反對意見。LeCun是圖靈獎得主,他在人工智能領域的資歷深厚,尤其是在深度學習和卷積神經網絡方面的貢獻,是行業公認的奠基人之一。他習慣于從基礎科學的嚴謹性出發,審視技術發展的路徑。然而,他的發言被中途打斷。

打斷他的人是Alexander Wang,時年28歲,是LeCun的上級。Wang直接說:“我們是在開發超級智能,不是在辯論哲學。”這句話讓會議室的空氣瞬間凝固。參會者們感到尷尬,LeCun本人也陷入了沉默。

這次直接的沖突,將Meta AI實驗室內部兩種工作方式和思想的矛盾公開化。一方面是LeCun所代表的,基于長期主義和基礎研究的科學探索精神;另一方面是Wang所代表的,追求速度、執行力和短期成果的工程導向文化。這個事件并非孤立的個人摩擦,它預示著一個投入巨額資金和頂尖人才的科技巨頭,可能因其內部的結構性問題而在關鍵競賽中步履蹣跚。

01

Yann LeCun的學術生涯始于法國,他在皮埃爾和瑪麗·居里大學完成了計算機科學的博士學位。他的研究重點是機器學習,特別是神經網絡。1980年代末,他在多倫多大學跟隨Geoffrey Hinton進行博士后研究,之后加入了美國電話電報公司(AT&T)的貝爾實驗室。

在貝爾實驗室期間,LeCun開發了卷積神經網絡(CNN),這項技術通過模擬生物的視覺皮層,極大地提升了機器在圖像識別領域的準確性。他將這項技術應用于手寫數字識別,并成功開發出被多家銀行采用的支票讀取系統。CNN后來成為計算機視覺領域的標準架構,為自動駕駛、醫療影像分析、人臉識別等眾多應用奠定了基礎。

離開貝爾實驗室后,LeCun進入學術界,成為紐約大學的教授。他在紐約大學創立了數據科學中心,繼續推動人工智能領域的基礎研究。他的工作方式始終圍繞著公開發表研究成果和開源代碼,以促進整個學術界的共同進步。他的谷歌學術頁面記錄了數百篇論文,被引用的次數超過數十萬次,H指數也達到了一個很高的水平,這些數據都反映了他在學術界的影響力。

2018年,因為在深度學習領域的開創性工作,Yann LeCun與Geoffrey Hinton、Yoshua Bengio共同獲得了計算機科學領域的最高榮譽——圖靈獎。對于LeCun而言,人工智能的發展是一項嚴肅的科學事業,需要對基本原理的深刻理解和持續探索,而不是簡單的工程堆砌。

2013年,他加入Facebook(后來的Meta),擔任首席AI科學家,負責領導公司的人工智能研究實驗室(FAIR)。他的角色定位一直是思想領袖和頂尖科學家,負責為公司的長遠技術布局提供方向,而不是一個負責具體產品交付和短期業績指標的管理者。

Alexander Wang的職業軌跡則完全不同。他進入麻省理工學院(MIT)主修計算機科學和物理學,但在大一結束后就選擇了輟學。這種行為在硅谷的創業文化中常常被看作是一種特質,代表著對傳統路徑的挑戰和對商業機會的敏銳嗅覺。輟學后,Wang曾短暫在問答網站Quora擔任技術主管,之后在2016年,年僅19歲的他聯合創立了Scale AI公司。

Scale AI的商業模式非常直接。隨著人工智能行業對高質量標注數據的需求激增,Scale AI提供了一項核心服務:數據標注。公司在全球范圍內招募大量的合同工,這些人負責對圖像、文本、音頻等原始數據進行分類、標記和注釋,例如在自動駕駛的圖像中標注出行人、車輛和交通標志。這些經過處理的數據隨后被提供給谷歌、通用汽車、OpenAI等公司,用于訓練他們的機器學習模型。

Scale AI的業務本質上是一個勞動密集型的數據加工廠,它通過規模化和流程化的管理,將廉價的人力資源轉化為AI公司所需要的數據原料。盡管其業務核心是人力,但Scale AI成功地將自己包裝成一家高科技人工智能公司,并獲得了資本市場的高度認可,估值一度達到數十億美元。

Wang的成功展示了他作為一名企業家的能力,他擅長識別市場需求,并用最有效率的方式組織資源來滿足這種需求。他的方法論是實用主義和結果導向的,對于那些不能直接轉化為商業成果的理論探討,他缺乏耐心。

在ChatGPT于2022年底發布并引發全球范圍內的技術競賽后,Meta感受到了巨大的壓力和焦慮。公司內部的戰略重心開始發生偏移,從過去強調長遠的基礎研究,轉向了不計成本地追趕競爭對手。在這樣的背景下,擁有快速產品交付經驗和強大執行力的管理者變得至關重要。Alexander Wang的行事風格正好契合了Meta當時的迫切需求,這為他進入Meta并擔任高層職位鋪平了道路。

于是,Meta AI的組織架構中出現了這樣一種權力結構:圖靈獎得主,AI界的泰斗Yann LeCun需要向比他年輕三十多歲,本科肄業的Alexander Wang匯報工作。

02

從好的一方面來說,安排本身就是一個強烈的文化信號,它清晰地表明,在當時的Meta,速度和執行力被放置在了經驗和學術權威之上。在Wang的管理下,團隊的資源和方向開始向著如何盡快推出一個能夠與競爭對手抗衡的大模型產品集中。

然而,這種文化轉變很快就帶來了負面影響。公司內部的矛盾不僅存在于LeCun和Wang之間,也開始在團隊的其他層面蔓延。Shengjia Zhao(趙勝佳)的案例就是一個證明。Zhao是Meta從OpenAI高薪挖來的研究科學家,他是ChatGPT開發過程中的關鍵成員之一。

來到Meta后,Zhao在工作中遇到了挫折。他認為自己領導的項目沒有得到承諾的GPU計算資源,并且對公司的獎金分配機制感到不滿。在一系列溝通未果后,Zhao向管理層發出了最后通牒,表示如果問題得不到解決,他將考慮返回OpenAI。

Zhao的遭遇反映了Meta AI內部更廣泛的問題。“雇傭兵”文化開始盛行,公司用高薪吸引頂尖人才,但卻沒有提供一個能夠讓他們安心工作的環境。這些高薪挖來的人才發現,他們需要花費大量精力去爭奪有限的資源,并應對復雜的內部政治。協同創新的氛圍被內耗所取代。

那些拿著高薪的頂尖人才感到自己的專業能力沒有得到充分的尊重和發揮,而團隊里的普通工程師和研究員則因為感到資源分配不公和缺乏明確的發展路徑而普遍士氣低落。最終,為了控制成本和應對內部的混亂局面,Meta在一段時間后暫停了部分團隊的人才招聘,這標志著前期“大躍進”式擴張的失敗,公司被迫進入一個收縮和調整的階段。

03

產品層面,在Wang到來之前,Meta AI就已經有些不對勁了。Meta的Llama系列大語言模型最初在開源社區獲得了巨大的成功。特別是Llama 2的發布,其性能在當時超過了所有其他的開源模型,并且在許多基準測試中表現出與一些閉源商業模型相近的能力。Llama 2的成功,讓Meta在開源AI領域獲得了聲譽,被看作是能夠與OpenAI和谷歌抗衡的重要力量。這在很大程度上得益于FAIR實驗室長期以來的技術積累。

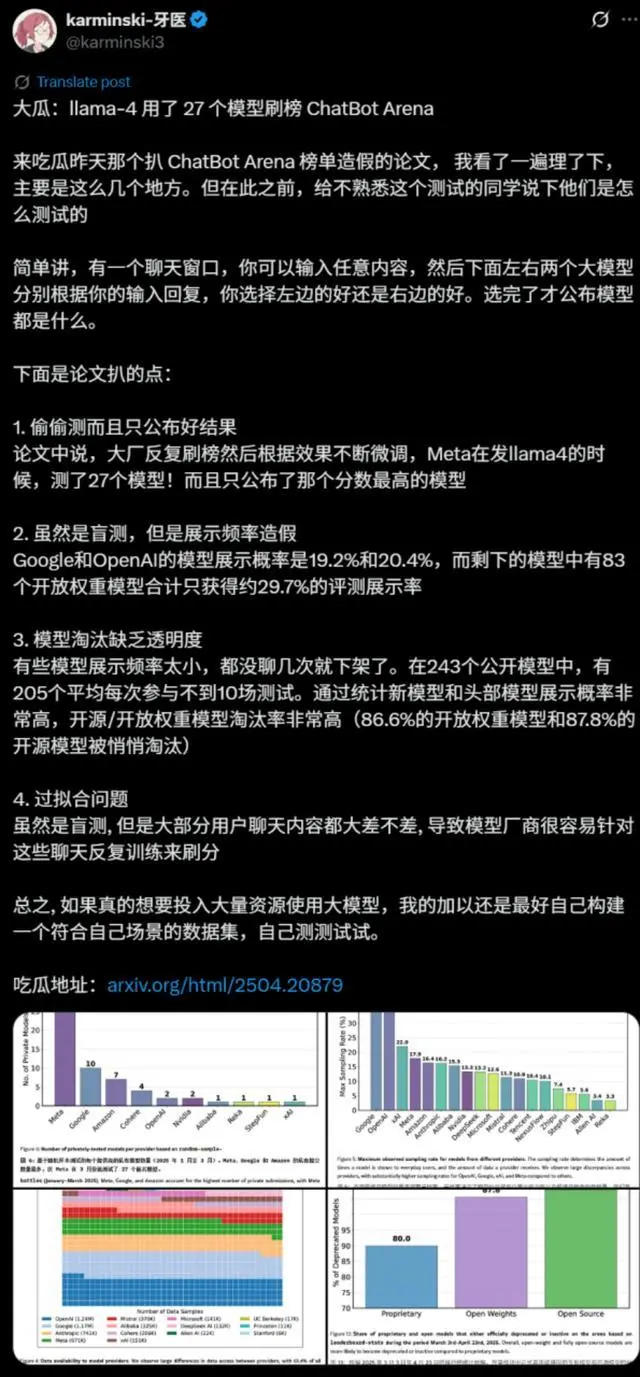

但是,隨著時間的推移到了Llama 4的時候,市場上開始出現對其性能指標的質疑。一些第三方評測機構和社區開發者發現,Llama 4在某些公開基準測試中得分很高,但在實際應用中的表現卻不盡如人意,其真實能力似乎未能達到宣傳的水平。有傳聞指出,該模型可能在訓練過程中針對特定的評測基準進行了過度優化,以求在排行榜上獲得一個好看的數字。這種做法被批評為一種“應試教育”式的開發,甚至是一種數據造假。

從Llama 2作為最強開源模型的引領者,到Llama 4發布時面臨被Grok、Claude等后起之秀超越的境地,并且聲譽受損,這背后是戰略上的失敗。Meta投入了千億級別的資金,吸納了全球最優秀的一批人工智能人才,最終卻發現在最核心的大模型主賽道上,自己從一個有力的競爭者,逐漸變成了一個追趕者,甚至有掉隊的風險。

從Llama 4的作弊刷分,再到現如今的“雇傭兵”團隊,Meta正在表達著一種“唯結果論”的味道。當一個團隊的文化導向變成了不計代價地達成某個短期目標時,產品的長期可靠性和真實能力就可能被犧牲。

Meta AI內部的氛圍最終對創新本身造成了抑制。一個不尊重專業知識、急功近利、充滿內部斗爭的文化環境,直接導致了一系列問題。

像LeCun這樣的科學家和像Zhao這樣的關鍵工程師,都無法在一個內耗嚴重的環境中長期高效地工作。而決策的短視化,還可能會將這個問題進一步放大。管理層為了追求短期的產品發布和性能指標,忽視了對基礎研究的持續投入和技術的長期健康發展。

其結果也顯而易見,倉促的產品開發流程導致了模型的缺陷和性能的不穩定。

在人工智能這樣一個需要深度創新、持續投入和長遠眼光的領域,團隊的文化和使命感至關重要。一個由共同使命感和相互信任驅動的團隊,其長期戰斗力遠超過一個僅僅依靠高薪和短期目標驅動的“雇傭兵”團隊。OpenAI的首席執行官山姆·奧特曼曾經對此發表過評論,他的話在后來被證明具有預見性。他說:“在我看來,Meta正在做的事情將導致非常嚴重的文化問題......有使命的人終將擊敗雇傭兵。”

Yann LeCun與Alexander Wang之間的沖突,以及由此引發的Meta AI的一系列問題,不僅僅是一家公司的內部管理失誤。它反映了在當前這輪AI浪潮中,硅谷乃至整個科技行業所面臨的一種根本性的價值觀沖突:代表嚴謹科學精神和長遠探索的“傳教士”文化,與代表商業效率和短期回報的“雇傭兵”文化之間的對決。

Meta AI的遭遇,為所有試圖在人工智能時代取得成功的公司提供了一個案例:如果沒有一個健康的、能夠激勵真正創新的內部文化,再多的資金和人才,最終可能也只是建造了一座看似華麗,但地基不穩的空中樓閣。